私たちの周りにはいろいろな昆虫が生息しています。パッと見は同じに見えても実は全然違う種だったり、

2〜3種類ぐらいしかいないと思っている種でも200種類近くいたりと、普通に生活していたら気が付かない

昆虫の写真(生態・標本)を載せていきます。(出来る限り生態写真にしたいのですが難しいかも・・・。)

まず最初は1番ポピュラーな蝶からです。(私の地元周辺):撮影 山本雅樹

アサギマダラ |

ベニシジミ |

ダイミョウセセリ |

ヒメアカタテハ |

|

|

|

|

ヒロオビミドリシジミ |

ホソバセセリ |

イシガキチョウ |

クモガタヒョウモン |

|

|

|

|

ミドリヒョウモン |

テングチョウ |

トラフシジミ |

ツマグロキチョウ |

|

|

|

|

ウラナミアカシジミ |

ギフチョウ卵魂 |

||

|

|

ヒメツチハンミョウ Meloe coarctatus Motschulsky, 1857

ギフチョウの舞う早春、田舎の道を車で走ると、道をゆっくりと横断している本種をよく見かけます。オサムシかなと思って

車を止めてみると、ゆっくり歩いているのは、ほとんど本種です。本種の生態は変わっていて、土の中に

生みつけられた

卵は孵化すると、植物の茎を通って花まで登り、花の蜜を吸いにきたハナバチに取り付き、ハナバチの巣に運ばれ、

ハナバチの巣に寄生して、秋には成虫になり、成虫で越冬します。また、本種の仲間は、体内にカンタリジンという

有毒物質をもっており、皮膚の柔らかい部分に触れると炎症を引き起こすので、素手で触らないようにしましょう。

ヒメツチハンミョウの交尾 2006年4月18日,山口県阿武郡阿東町赤釜

コカブトムシ Eophileurus chinensis chinensis

コカブトムシは全国的に分布しますが生息地は局所的です。山口県内では玖珂郡と都濃郡の山間部の2カ所から

記録されているだけです。朽ち木に依存するため生存には環境の変化に大きく左右されてしまいます。

黒色でやや光沢があります。オスは頭部に1本の短い角があり、前胸背板中央が円形に凹みます。

メスは角が短く、胸の凹みは幅狭くて縦長になります。私自身もいろいろな所で朽ち木を見ていますが、

採集したのは能勢と熊本(西合志)だけです。幼虫時は肉食らしく、飼育する場合は1頭管理でドッグフードなど

マットに混ぜた方が良いようです。私も今年は(2006年)30mmUp狙ってみます。

コカブトムシの♂

コカブトムシの♀

燈火に飛来するカミキリムシ Cerambycidae

カミキリムシは日本で約800種全世界では約2万種いる鞘翅なのですが、燈火に飛来する種は意外に少なく

下画像の4種が主です(日本で)。触覚の長さが特徴なので飛んでいる姿を見ればすぐカミキリムシと分かるのですが、

大型のミヤマカミキリやシロスジカミキリの羽音だけだと、少しカブトの羽音ににているのでカン違いすることも有ります。

私自身実はカミキリムシが苦手です。素手で触ることが出来ません。クワガタやカブトみたいに掴んだ感じがガシッと

ではなく、ブニュっとするので体に付かれると大慌てです。

ミヤマカミキリ ニセノコギリカミキリ

シロスジカミキリ スジマダラモモブトカミキリ

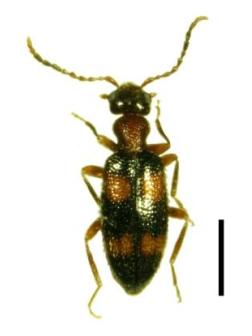

アリモドキ (昆虫網 甲虫目 アリモドキ科)

アリモドキ科は、名前のとおりハチ目のアリ科に外観がよく似た、体長6mmに満たない

微小な甲虫で、カブトやクワガタと同じ仲間になります。

世界で約2000種、日本で約60種、山口県では27種が記録されていて、私の地元萩市では下画像の6種が確認されてます。

アリに擬態するのは、アリが蟻酸という強い酸を放つため捕獲され難いからで、他の昆虫では

クモ・ハチ・ハネカクシ・ゾウムシの仲間にもいて、カマキリ・カメムシのなかには幼虫期のみアリに擬態する種もいるそうです。

アリモドキは林や草原・海岸など身近なところにもいて、ダニなどの小さい生物を食べていますが、

小さくて気付かないためにその詳しい生態については不明で、私も生体は見たことが有りません。

アカホソアリモドキ アカモンホソアリモドキ ホソクビアリモドキ

クロチビアリモドキ モモキアリモドキ ヨツボシホソアリモドキ