昆虫標本の作り方

昆虫標本は、基本的には形を整えて乾燥すればよいだけで、決まった方法はありません。しかし、標本と呼べるには

正確なデータラベルが付いていること、同定(種を識別すること)に必要な足や触角が見やすくなっていることが、

最低条件です。飼育しているクワガタやカブトを殺して、標本にすることは抵抗がありますが、美しい標本を作るには

酢酸エチルなどで殺して標本にするのが好ましいようです。死んでしまうと、腐敗したり、カビが生えたりして

しまうからです。ここでは、飼育中に死んでしまったクワガタを標本にする方法を紹介します。

(私自身は、殺して標本にしたことはありません。でもお気に入りのクワガタやカブトを綺麗な形で残して、いろいろな

人に見てもらうのも一考かなと思います。実際、私のお気に入りのクワガタやカブトで、完品の標本はありません。)

①熱湯に入れる。

死んでしまったクワガタは、体が柔らかくても乾燥して固くなっていても、

とにかく熱湯のなかに入れます。そうすると、クワガタについているゴミや

害虫が取れます。約1時間もつけて置けば、柔らかくなります。この時、

体がバラバラになることがありますが、余程腐敗していない限り、

木工ボンドで修理できます(腐敗しているものは、標本にはなりません)。

②ティシュペーパーの上で水分を取り、ハケでゴミを落とす。

熱湯から出したクワガタをティシュの上に置き、水分を吸い取らせます。

このとき、ハケで細かいゴミもきれいに落とします。ゴミがついていると、

後からカビが生える原因になるのでしっかり落としましょう。きれいに

なったら、指で大アゴや足をある程度まで、整えます。指で足が動かな

ければ、もう一度熱湯の中に入れて作業を繰り返してください。

③胴体)を固定する。

展足板(ペフ板)の上に乗せて(発泡スチロール等でも可)、大アゴ・首

・胴体の3ヶ所を針で固定します。右肩部に直接昆虫針を刺して固定

しても良いと思います(ドイツ箱等に保管の場合)。大アゴの開きぐあ

いは、個人の自由ですが、左右対象 になるように固定しましょう。

(この位置に昆虫針を刺す(ドイツ箱等に保管する場合です)。)

④足を固定する。

前足・中足・後足をそれぞれ左右対称になるように針をクロスして

押さえるように刺し、固定します。

⑤足のツメを固定する。

すべての足のツメを下に向けて、開くように針で固定します。

この作業をするだけで、きれいな標本になります。

⑥触角(しょっかく)を整える。

触角を左右対称にして、大アゴと同じ高さに整えます。

全体のバランスを確認して全体のバランスが悪ければ、

整えます。ラベルも忘れずに標本の側に付けましょう。

(ブリードしたクワガタ・カブトは、学名・産地など、体長を

加えても良いかもしれません。天然物を採集した場合、

必ず日付け・採集者も記入しておいてください。)

⑦乾燥させる。

大きなダンボール箱などに、入れて乾燥させます。その中に乾燥剤(シリカゲル)と防虫剤(パラゾール)も入れて、

風通しの良い出来れば暗い場所で、約1ヶ月間、放置します。

⑧展足板から針を取り除く。

まず、1番壊れやすい触角の針から慎重に針を抜いていきます。

後は、展足した順番と反対の順番で針を抜いていきましょう。

⑨昆虫針を刺す(ドイツ箱等に保管の場合)。

右肩に昆虫針を刺します。オオクワガタなどは、とても上翅(じょうし)が固いので、針が曲がったり、

指を傷つけたりしないように注意しましょう。最後に、ラベルも昆虫針に刺します。

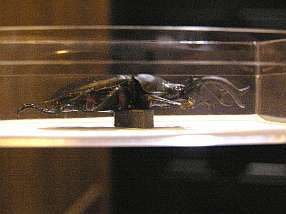

⑩小さめのケースなどで単体・ペアなどを保管する場合

私自身は、トランプケースのM(普通サイズ)とLを使用しています。最近では、100円ショップなどで

いろいろなケースがあるので試してみてください。下地が透明なケースの場合は、目立たないので

白いラベルなどを貼り付けます。標本の固定はケースにクッションになるような物を貼り付けて、

そのクッションに木工ボンド等で標本を固定すれば充分です。

(大型のカブトムシは、オリジナルの極厚プラボトルに保管してます。)

最後にラベルを貼って完成です。

ラップしておくと虫などの侵入を防いだり、汚さずに保管できます。

最後に。

私自身、生き虫を殺して標本を作ることは出来ません。

寿命や病死・事故死?した固体で完璧な標本を作るのも困難です。

人それぞれ考えは違うので方法は問いませんが、標本で残して見てもらう事は、大切なことなので

標本を作ったことのない方は、ぜひ挑戦してみてください。